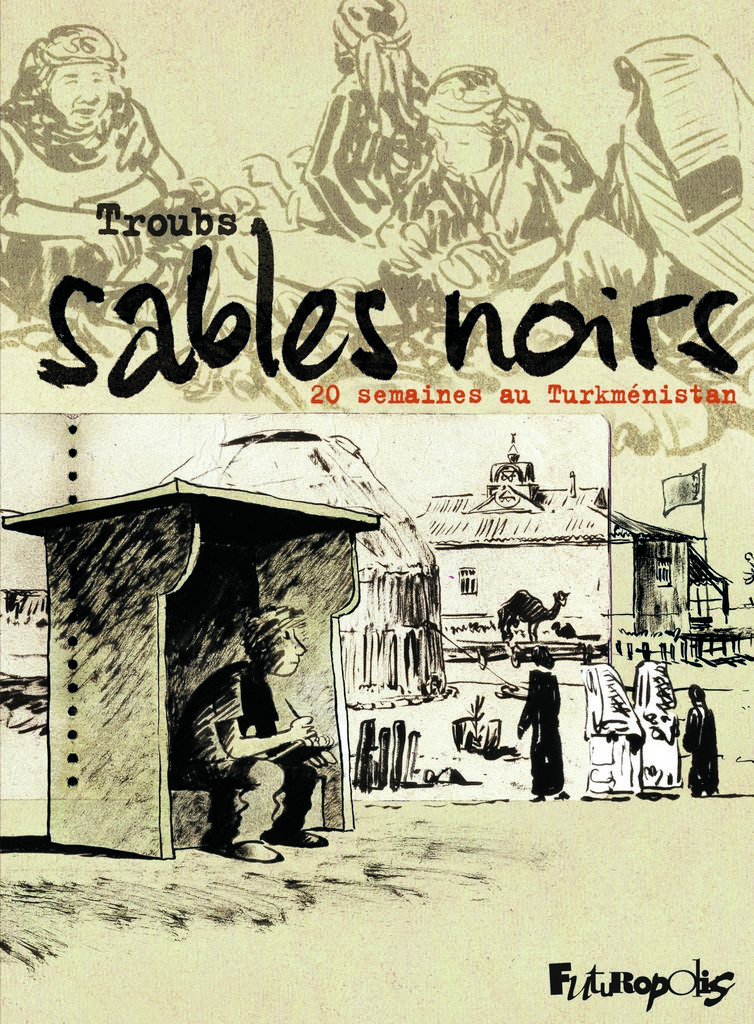

Troubs est, comme il aime à se définir, un « dessinateur voyageur ». Amoureux de la nature, il parcourt des lieux méconnus en fin observateur des mondes qu’il sillonne et des vies qu’il partage. Du Laos au Turkménistan en passant par le Nunavut ou l’Indonésie, Troubs conclut souvent ses expériences par une BD documentaire. Depuis la fin des années 1990, il explore des thématiques liées aux peuples autochtones, à l’écologie, à la mémoire et à la transmission culturelle.

Sommaire

Le travail de Troubs ne se limite pas à raconter des histoires : il cherche avant tout à rendre visibles des communautés souvent marginalisées, tout en questionnant notre rapport à la nature. Troubs met en lumière la beauté fragile des cultures rencontrées, les gestes quotidiens, les paysages en mutation, mais aussi les inquiétudes qui traversent les sociétés. Son trait simple et chaleureux, souvent accompagné de textes sensibles, restitue l’intimité des rencontres et la profondeur des échanges. Ses carnets deviennent alors autant de passerelles entre des réalités éloignées et notre propre imaginaire, invitant à une réflexion sur ce que signifie habiter la Terre ensemble.

Comment en êtes-vous venu à rencontrer et travailler avec les peuples autochtones ?

Au départ, c’était simplement l’envie de voyager. En 1999, je suis parti seul à Madagascar, avec un simple visa de tourisme, pour y rester trois mois dans des conditions assez « roots ». Mon intention était de dessiner, de rencontrer des gens, et de raconter mes expériences sous forme de récits autobiographiques en BD. Au fil de mes trois séjours malgaches, j’ai découvert différentes ethnies, ce qui a donné naissance à mon premier album, Manao Sary – Carnet de route à Madagascar (2001).

Par la suite, je suis allé en Australie, rejoindre un ami australien installé près de Perth. J’y ai séjourné à trois reprises, toujours sur de longues périodes, et c’est là que j’ai noué mes premiers contacts avec les communautés aborigènes. Ils m’ont ouvert leurs portes et partagé leur relation intime à la terre, une expérience qui a profondément marqué ma manière de voir et de raconter le monde. Habitant à la campagne, en Dordogne, j’ai toujours été attiré par le côté rural. Où que j’aille, je privilégie toujours la ruralité.

Qu’est-ce qui vous touche particulièrement dans ces cultures et qui vous donne envie de les raconter en BD ?

J’avais envie de mettre en lumière des cultures rarement évoquées dans les médias, de leur donner de la visibilité, et de montrer par le dessin qu’il existe des modes de vie différents des nôtres, souvent méconnus du grand public.

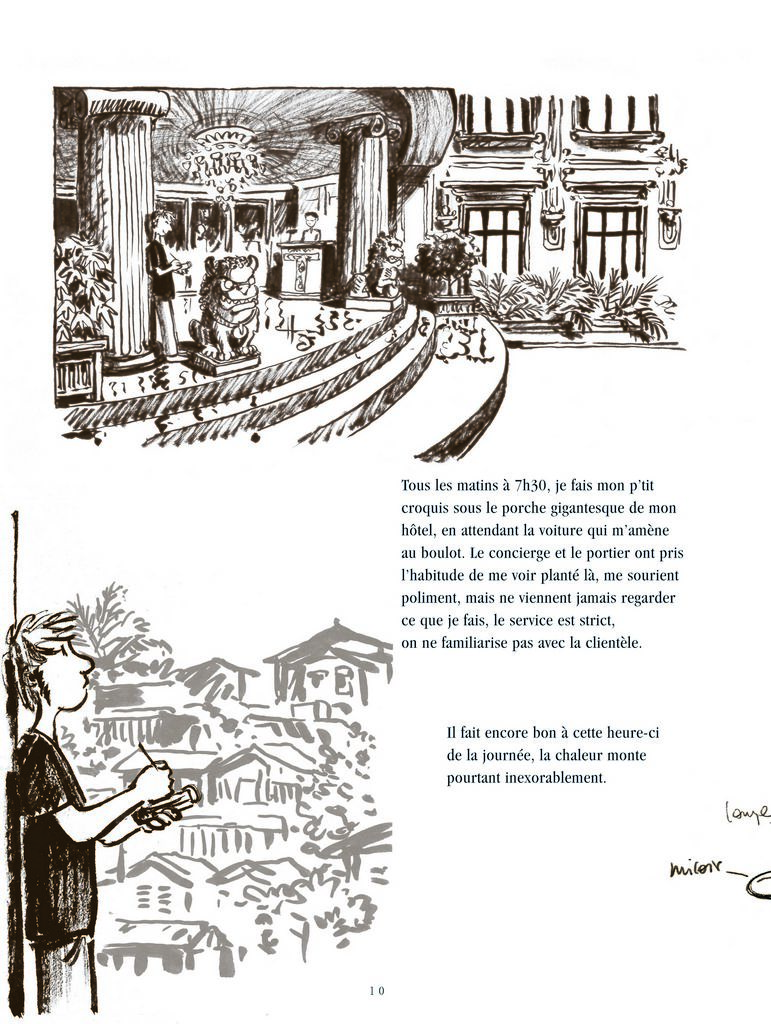

Sur le terrain, je dessine et j’offre mes croquis aux personnes rencontrées. C’est une manière simple et ludique d’entrer en relation, au-delà de la barrière de la langue, presque comme un petit tour de magie. Le dessin éveille la curiosité, crée un espace de compréhension mutuelle et enrichit la relation. Dans mes BD, j’essaie de capter précisément les instants où quelque chose se passe, où un événement prend forme.

Dans le Royaume des Kapokiers vous faites aussi dessiner les enfants ? Qu’est-ce qui vous touche particulièrement dans ces cultures et qui vous donne envie de les raconter en BD ?

Pour cet ouvrage, j’ai été missionné par l’ONG française Des éléphants et des hommes pour suivre les cours d’éducation à l’environnement donnés à l’intention des enfants vivant près du Parc national de Mole au Ghana. Ces écoliers ont pu modifier la représentation qu’ils avaient de la faune sauvage, notamment des éléphants qu’ils considéraient exclusivement comme un danger. Le contexte pédagogique positif (visites du parc, dessins, discussions) leur a permis d’acquérir de nombreuses connaissances sur la biodiversité, leur environnement, etc. et de porter un autre regard sur un animal qu’étonnamment moins de 5 % des enfants africains ont rencontré.

Votre dessin est souvent au service d’une écoute et d’une transmission : comment décririez-vous ce rôle d’intermédiaire, de passeur ?

J’essaie de donner la parole à des personnes qui ne l’ont pas ou pas assez à mon sens. Je recueille des témoignages, je documente des façons de vivre, et je les transmets. Mon travail s’inscrit dans une démarche de documentariste, guidée par un attachement constant au réel.

Quelles rencontres vous ont le plus marqué parmi les peuples premiers que vous avez rencontrés, humainement et artistiquement ?

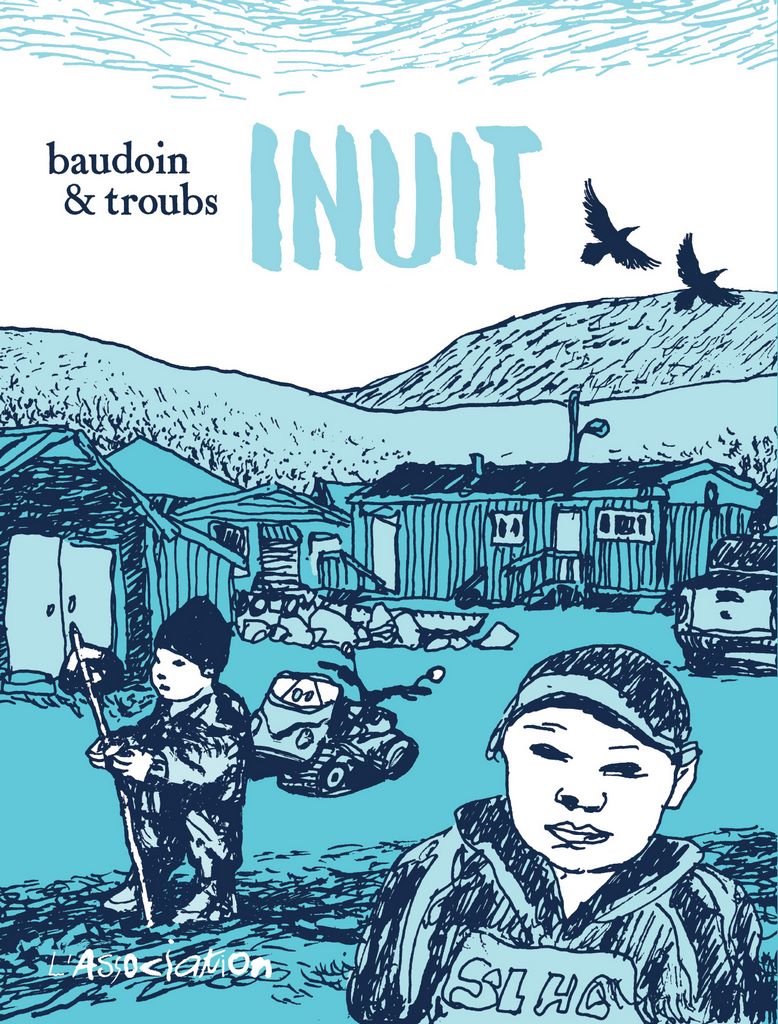

Les Inuits que j’ai rencontrés dans le Nord du Nunavut m’ont beaucoup touché. J’y suis allé avec ma compagne Isabelle Duthoit, qui est musicienne, et avec Edmond Baudoin (1). Nous souhaitions les interroger sur leur rapport à l’art et sur leur vision de l’avenir, en particulier face aux menaces qui pèsent sur leurs traditions dans un contexte de bouleversements rapides : sédentarisation, accords avec les compagnies minières, forages, changements climatiques,etc. Car les modes de vie se sont radicalement transformés au cours du siècle passé.

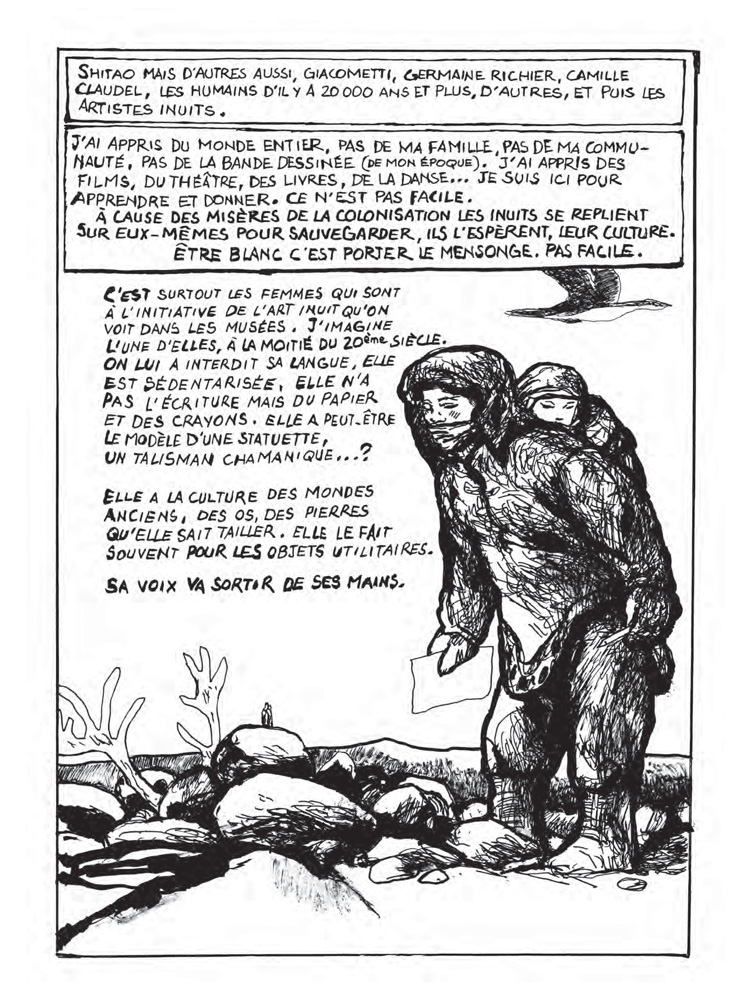

Avec la sédentarisation et la scolarisation forcées, de nombreuses pratiques ancestrales ont été fragilisées. Une question essentielle qu’ils se posent est la suivante : comment préserver l’identité, la mémoire, la tradition, tout en s’adaptant au monde contemporain ? Les artistes inuits continuent de créer en intégrant des médiums modernes (dessin, bande dessinée, gravure), tout en puisant dans leurs symboles traditionnels. Chez les Inuits, l’art n’est pas pensé comme une pratique séparée, mais est ancré dans le quotidien. L’art sert à raconter des histoires, transmettre des mythes et des savoirs, garder une trace de ce qui tend à disparaître (la chasse traditionnelle, certains rituels).

Nous avons aussi été confronté à la complexité des enjeux économiques et politiques que les jeunes générations doivent affronter. Il n’existe pas de peuple inuit homogène : certains font des études, réussissent socialement, bénéficient des redevances minières, tandis que d’autres vivent dans une grande précarité. Ces peuples ne sont pas figés. Leurs questionnements sont multiples : identitaires, culturels, politiques, liés au passé comme à l’avenir. L’extraction minière est-elle source de richesses ? Quel est son impact sur l’environnement ? Comment transmettre la culture des ancêtres sans la trahir ? Au fond, une même interrogation traverse toutes ces voix : comment continuer à être soi dans un monde qui change si vite ?

Ce questionnement n’est pas spécifique aux Inuits. Il est similaire chez les aborigènes d’Australie (2) qui n’ont pas de pouvoir décisionnaire face aux grandes compagnies de forages. Certaines communautés tentent de résister mais beaucoup ne contrôlent plus leurs terres ancestrales, n’ont plus accès aux sites sacrés en raison du développement urbain, de l’exploitation minière, de la construction d’infrastructures, etc. et se plaignent de ne pas avoir assez de pouvoir sur les décisions qui affectent leurs terres, leurs traditions.

Comment abordez-vous l’équilibre délicat entre le récit de leur vie et le respect de leur intimité, de leur parole ?

Ce n’est jamais simple de partir à la rencontre de communautés autochtones qui ont été malmenées et spoliées par le passé et continuent de l’être. Nous devons déjà leur demander l’autorisation d’utiliser ce qu’ils nous confient, leur faire confiance et réciproquement.

Chez les Inuits, nous avons tenté de comprendre la pensée, la mythologie, la cosmologie de ce peuple du nord du continent américain. Sans oublier d’entendre la « difficile » cohabitation avec les « Blancs ». Nous avons accumulé de nombreux témoignages et des points de vue variés, écouté ce qu’avaient à nous dire nos interlocuteurs. Ces peuples connaissent leurs spécificités, leur territoire. Nous avons entendu leur volonté de défendre leur culture, espoir qu’ils portent à bout de bras et pour lequel ils sont prêts à tous les sacrifices. Comment garder l’identité, la mémoire, la tradition, tout en s’adaptant : « La culture inuite, c’est une façon de vivre, être solidaires, se nourrir avec les ressources locales » dit Rosie. « C’est important pour nous de la transmettre, de dire comment nos ancêtres ont vécu ici », ajoute Eena.

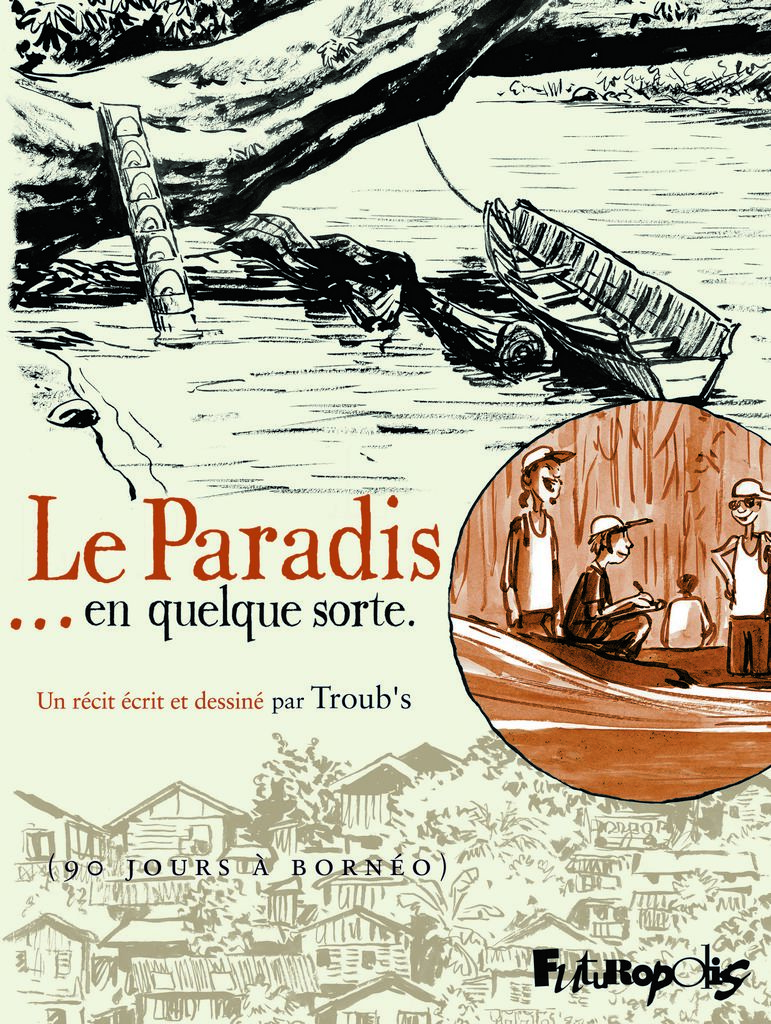

Nous devons parfois aussi dépasser le problème de la langue. Par exemple à Bornéo, (3) chez les Dayaks, il existe de nombreuses langues complexes. J’ai remonté en pirogue la rivière Mahakam et me suis arrêté dans différents villages. J’ai pris le temps de me poser, de m’imprégner des lieux, de vivre avec les différentes tribus, d’apprendre un minimum de vocabulaire à chaque étape. Je me faisais un mini-dictionnaire avec des dessins. Les échanges naissent rapidement en fait. On partage les pièces communes, le quotidien, on va chasser avec eux. C’est important de rester longtemps sur place pour établir une relation.

Est-ce que voyager avec votre compagne vous a facilité les rencontres ?

Effectivement, bien que je ne le fasse pas toujours. Chez les Inuits ou au Ghana, le fait d’être accompagné d’une femme nous a ouvert plus facilement les portes des familles et permis d’entrer en contact avec d’autres femmes. Quand on voyage seul en tant qu’homme, il est souvent délicat d’aborder les femmes. En revanche, en couple, les gens se sentent rassurés, surtout dans les sociétés où les rôles et activités sont fortement genrés.

Est-ce que le dessin est un médium qui facilite les rencontres et les échanges ? Comment des personnes qui ne connaissent pas forcément l’écriture ou n’ont pas fait d’études réagissent ?

Cela dépend des endroits. La plupart des gens trouvent cela drôle, amusant, mais pas partout. À Bornéo, par exemple, les Dayaks étaient plus intéressés par le papier que par les dessins. Ils se roulaient des cigarettes avec mes pages de dessins qui partaient en fumée… Comme quoi la valeur qu’on prête aux choses est relative. Ce sont des sociétés où on ne garde rien qui n’est pas essentiel. En plus, le climat tropical ne favorise pas la conservation du papier. Certaines personnes sont aussi plus intéressées par le stylo que par ce qui est représenté.

En revanche, le fait de réaliser des portraits, de représenter des individus a un effet quasi magique. Cela impressionne et démontre un réel savoir-faire qui induit le respect. Notamment dans les sociétés asiatiques. Celui qui dessine possède un certain pouvoir.

Dans vos carnets, la nature est omniprésente : que vous ont appris les peuples premiers sur leur rapport à l’environnement ?

Ces peuples ont un grand respect de la nature. Ils ne prennent pas plus qu’ils n’ont besoin. Ils savent se montrer raisonnable pour que la nature se renouvèle. Il n’y a pas de surchasse pour vendre, juste pour se nourrir. Une de leurs caractéristiques est qu’ils se sentent appartenir à l’écosystème qui les entoure. Ceci est une belle leçon pour nous.

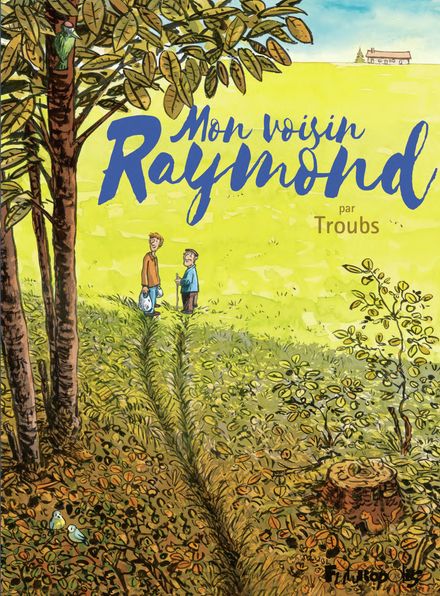

On retrouve aussi dans nos campagnes des personnes qui vivent au rythme de la nature. J’ai réalisé une BD à ce sujet « Mon voisin Raymond » (4). Cet octogénaire connaissait tout de son environnement, de son terroir, des habitants, dans un rayon de 20 km autour de chez lui. Il vivait simplement, au rythme des saisons, dans sa petite maison entourée d’un jardin et d’un verger. Il faisait ses conserves, préparait son bois pour l’hiver, partait cueillir des champignons… Un mode de vie ancré dans la terre, qu’on retrouve aussi chez de nombreux peuples autochtones liés intimement à leur territoire.

Selon vous, en quoi la vision du monde des peuples autochtones peut éclairer les crises écologiques actuelles ?

Les peuples autochtones considèrent la nature comme un partenaire, pas comme une ressource à exploiter. Les arbres, les rivières, les animaux font partie d’un même monde dont l’humain n’est qu’un élément. Beaucoup vivent dans des groupes réduits, organisés autour de la solidarité et du partage. Ce modèle met en avant des sociétés à taille humaine, capables de s’autoréguler, de limiter leurs besoins et de préserver leurs équilibres. Habitués à des milieux parfois rudes ou changeants, ces peuples développent une grande capacité d’adaptation. À cet égard, les Inuits nous disaient souvent qu’eux pouvaient s’adapter facilement aux changements climatiques et que nous, Occidentaux, on ne saurait pas car nous avons développé une dépendance aux réseaux (énergie, transports, alimentation mondialisée). Quand ces systèmes sont fragilisés par une crise climatique, l’adaptation individuelle est bien plus difficile. De plus, beaucoup de savoir-faire liés à l’autonomie (cultiver, réparer, gérer l’eau, vivre avec peu) ont disparu ou se sont réduits dans le monde occidental, alors qu’ils restent vivants chez ces peuples. Par leur proximité avec la terre et leur culture de l’adaptation, les peuples autochtones, sont souvent plus résilients.

Le dessin a une force particulière de témoignage. Que permet la bande dessinée, que ne permettrait pas un texte seul ou un reportage photographique ?

La bande dessinée touche un large public, jeunes et adultes. Elle est aujourd’hui un vecteur largement utilisé pour passer des messages forts qu’ils soient politiques, sociaux ou liés à l’actualité. Un croquis, un portrait, peuvent parfois exprimer plus qu’une photo : ils laissent une place à l’interprétation, à l’émotion, et traduisent aussi le regard du dessinateur. Cette subjectivité assumée crée une porosité entre le modèle et l’artiste, ouvrant un espace pour approfondir le caractère d’une personne et restituer une atmosphère plus intime.

La BD permet aussi d’entrelacer plusieurs registres : narration, dessin, documentaire, poésie. Elle donne du temps au lecteur, l’invite à s’arrêter sur une case, à ressentir une ambiance, à entrer dans une histoire de manière progressive.

Dans les festivals, je rencontre des lecteurs qui me confirment l’intérêt de mes livres. Je ne suis qu’un passeur, mais ces récits peuvent déclencher des prises de conscience et nourrir des envies d’agir. La force de la BD, c’est précisément de rendre accessibles des expériences ou des visions du monde qui pourraient sembler lointaines, en les incarnant dans des visages, des gestes, des messages.

Est-ce que les peuples que vous avez dessinés découvrent parfois vos livres ?

Oui. Au Ghana et à Bornéo. Je n’ai pas forcément de retour car la distance et le manque de moyens rendent les échanges compliqués. Mais un livre reste. Il est transmis de génération en génération. C’est une mémoire vivante.

Quel sera votre prochain voyage

Je projette un voyage en Inde au sein de communautés Adivasi qui vivent dans les forêts et qui sont persécutées. Elle se battent contre la répression étatique et l’extractivisme.

Un souvenir fort de dessin, de rencontre ?

Chez les Mahafaly de Madagascar, un peuple ethnique du sud-ouest de Madagascar, qui vit dans des régions très arides ; ce sont des pasteurs qui vivent en petits groupes dispersés, clanique, avec leurs zébus. Nous avons dessiné dans le sable des portraits, des animaux, des zébus. Ce furent de grands moments que je n’oublie pas. Le dessin s’est effacé mais le souvenir est toujours très présent.

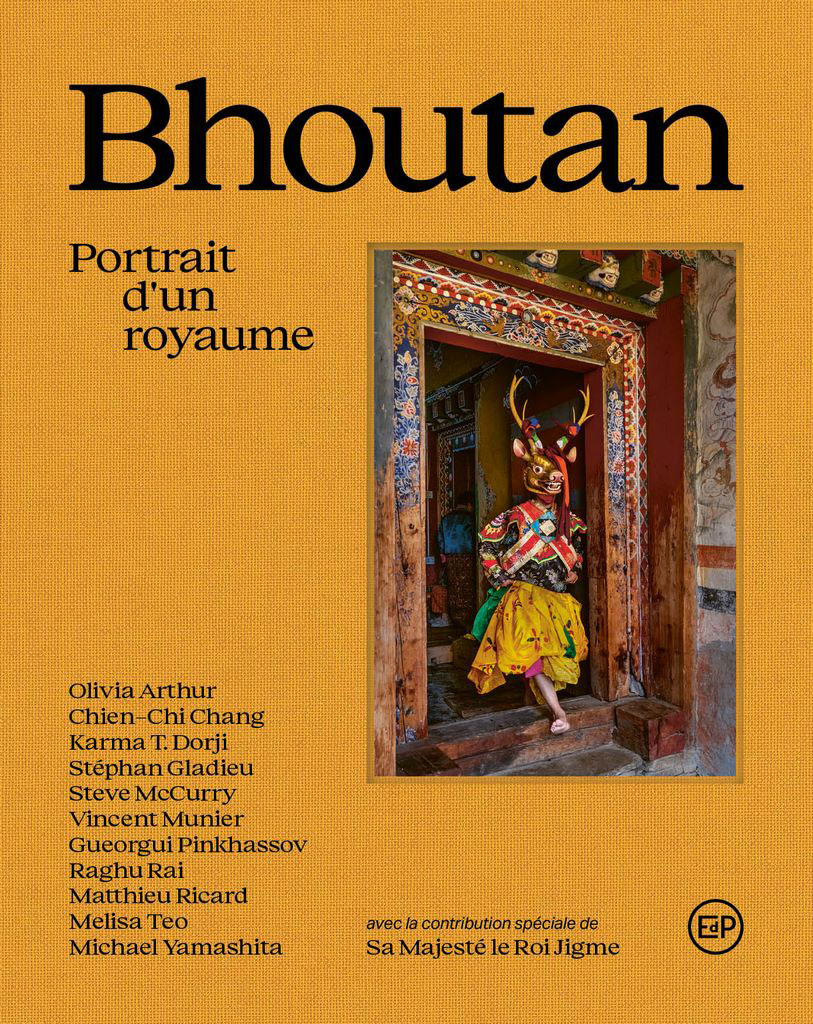

1 – Inuit, bande dessinée de Baudoin & Troubs parue en 2023, qui relate leur voyage au Labrador et au Nunavut et Nunavut, un essai graphique paru le 4 juin 2024, aux Éditions L’Association

2 – Walkatju, Editions Alain Beaulet et Penser Parallèle, Editions Rackham.

3 – Le Paradis… en quelque sorte. Editions Futuropolis.

4 – Mon Voisin Raymond. Editions Futuropolis.

Propos recueillis par Brigitte Postel